由福春説“福”

作者:admin 發布日期:2017/5/23 10:22:37 閱讀次數:0

(文/李銳)吳氏者福春,冀地滄州人氏。操一口地道的河北梆子調,且又愛京劇,酒酣時還常常給你來上幾句。細聽那說詞與唱腔,對于不了解底細的人,到還以為是某專業社團的大腕臺柱蒞臨了。

因其人生來福重,又屬於福字輩,其名理所當然的和“福”結了緣。又因其本色仁厚、謙和、寬范的性格,于是筆下便自然呈現了,各種結體不同風格迥異的“福”字來。

從祖國最北邊的漠河,到東南沿海,還是云貴川及青藏高原邊陲,到處都有他寫“福”的足跡,可謂是“福”開九州。

在這大千世界上,不論是白人黑人還是黃種人;不論是歐洲人非州人,還是咱亞州人,其實人們都在以不同形勢,不同方法,祈愿著“和平”與“福”的到來。溯“福”之源,應從大明朝朱元璋開始,直到康熙年間,這位威震八方,曾塑造了“康乾盛世”的一代名君,只要翻開歷史那長河,掰指頭就能數得著的赫赫帝王,曾為祖母孝莊太后“請福續壽”,寫下了震爍古今的“長壽之福”。而吳福春卻把“福”寫的渾厚圓滿,通潤流暢,從而使它更接地氣、更生活化、更多了人情味。雖然他們這個”福”,在結體上有長短方圓之別,運筆上有粗細快慢輕重緩急之別,但其“多子、多才(財)、多田、多壽、多福”,這“五福”合一的喻意是永遠相同的。同時這就也就無形的把“福”,推向了一個新的靚點。

這樣福春的“福”,便在內含上,又多了一個金字招牌。他所寫的“福”也自然就有了更深層面上意義;他的“福”也自然就成了人們祈求和平,和向往幸福的一種精神寄托。

這樣福春寫“福”,也就自然有了更大的適應范圍,不論階層,年齡及其閱歷的諸多仁人志士們,無以不得到喜愛與尊崇。

究其它日,他把這逝去的幾十年大好年華,都交給了書道。他由唐楷入手,遍及歐顏漢隸諸體,后直取魏碑風骨。他在心臨手摸的同時,又不忘從書法理論上去完善自己,如對《九成宮.醴泉銘》中歐陽詢筆勢的研究,對當代書家“感言”文體的分析等等。故他筆下的楷、行、草、隸、篆,無以不得心應手,意到形合。

他師承古賢,廣融各家,其行筆方圓兼容,生澀與靈動相應,拙樸與輕盈互補。張馳有度,干凈爽健,且蘊涵著一種和諧、肅穆古茂的正大氣象,略識文墨,便沒有人不認識的。這和當今所謂的“技法”大家所崇尚的,身在地球,手卻到了銀河,那張牙舞爪,缺胳膊少腿,一副除天地就是我的猙獰面目相背向。

文字是民族文化表述的載體,作書法藝術更是由黑白點線所建構體起來的,個性的彰顯必須立足於傳統之上。雖然書法是抽象的而不是具象的藝術,但其基本規律,及大眾欣賞其書理的公共原則,是無疑置許的,是有公例的。符號表現雖有諸多個體因素的成份在現著,但對書法藝術這種文化審美和理性審視功底上的要求是基本不變的。用蕭公云儒先生在《書家貴有審美自覺》

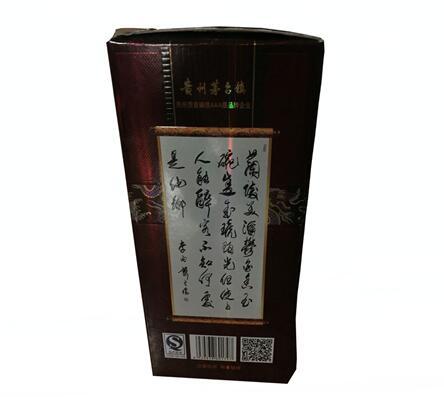

---吳福春書藝印象里的話說:我們探討中國書法藝術中“創造”這個詞的特殊含義時,中國書藝不是否定性的創新,而是在一個傳統鏈條下漸次延伸、在接力中不斷開拓的那種創造模式;在探討中國書學的經典創作經驗如何化解“自然”時,他認為這些他者經驗經過人化或文化,已經成為客體,是特殊的“自然”,在后人的創作中必須與新的作為創作主體的個性要緊密的相結合,那時而所閃現出創新的火花,也是在以傳統為基石的基本點上閃現的。福春他作到了,并以其在規范嚴謹的形式下,去宣敘張揚自己對待生命、對待藝術心性和情愫的完美闡釋。他的作品也才真正讓人感受到,作為一個書家,用一支弱管所呈現出可貴的豐富多姿的藝術生命氣象。

我國的書畫大家,人才濟濟、名家輩出。吳福春被尊稱為書畫界的好人、老實人,其性格低調內斂、沉穩大度、處處以人為善而受社會各階層的厚愛!正是這種良好的口碑,過硬可信的人品,吳福春的字,也才得到更多人們的認同。這樣更進一步說明,格局境致之高下,與人品書品之優劣的關系。

偉大的人品不已定能創造出偉大的作品,但偉大的作品肯定是建立在偉大的人品之上。

他質樸大器、敦厚溫穩及內斂謙和的人格魅力,一覽無余的全都落款在那張,國字型的大臉上,視其而知之。

著名書法家、陜西省書法家協會副主席吳福春

吳福春書法《福》

吳福春現任陜西省書協副主席,省政府參事室文史館研究員,陜西省名人書畫院副院長,秦嶺書畫院副院長,火箭軍客座教授等職。其人性善,以仁義禮智信為本,長期深研在,把書之學與我華夏五千年傳統文明相結合中,是真正在踐行“知行合一”、可以稱得上是人物的人。因其人生來福重,又屬於福字輩,其名理所當然的和“福”結了緣。又因其本色仁厚、謙和、寬范的性格,于是筆下便自然呈現了,各種結體不同風格迥異的“福”字來。

從祖國最北邊的漠河,到東南沿海,還是云貴川及青藏高原邊陲,到處都有他寫“福”的足跡,可謂是“福”開九州。

在這大千世界上,不論是白人黑人還是黃種人;不論是歐洲人非州人,還是咱亞州人,其實人們都在以不同形勢,不同方法,祈愿著“和平”與“福”的到來。溯“福”之源,應從大明朝朱元璋開始,直到康熙年間,這位威震八方,曾塑造了“康乾盛世”的一代名君,只要翻開歷史那長河,掰指頭就能數得著的赫赫帝王,曾為祖母孝莊太后“請福續壽”,寫下了震爍古今的“長壽之福”。而吳福春卻把“福”寫的渾厚圓滿,通潤流暢,從而使它更接地氣、更生活化、更多了人情味。雖然他們這個”福”,在結體上有長短方圓之別,運筆上有粗細快慢輕重緩急之別,但其“多子、多才(財)、多田、多壽、多福”,這“五福”合一的喻意是永遠相同的。同時這就也就無形的把“福”,推向了一個新的靚點。

這樣福春的“福”,便在內含上,又多了一個金字招牌。他所寫的“福”也自然就有了更深層面上意義;他的“福”也自然就成了人們祈求和平,和向往幸福的一種精神寄托。

這樣福春寫“福”,也就自然有了更大的適應范圍,不論階層,年齡及其閱歷的諸多仁人志士們,無以不得到喜愛與尊崇。

究其它日,他把這逝去的幾十年大好年華,都交給了書道。他由唐楷入手,遍及歐顏漢隸諸體,后直取魏碑風骨。他在心臨手摸的同時,又不忘從書法理論上去完善自己,如對《九成宮.醴泉銘》中歐陽詢筆勢的研究,對當代書家“感言”文體的分析等等。故他筆下的楷、行、草、隸、篆,無以不得心應手,意到形合。

他師承古賢,廣融各家,其行筆方圓兼容,生澀與靈動相應,拙樸與輕盈互補。張馳有度,干凈爽健,且蘊涵著一種和諧、肅穆古茂的正大氣象,略識文墨,便沒有人不認識的。這和當今所謂的“技法”大家所崇尚的,身在地球,手卻到了銀河,那張牙舞爪,缺胳膊少腿,一副除天地就是我的猙獰面目相背向。

文字是民族文化表述的載體,作書法藝術更是由黑白點線所建構體起來的,個性的彰顯必須立足於傳統之上。雖然書法是抽象的而不是具象的藝術,但其基本規律,及大眾欣賞其書理的公共原則,是無疑置許的,是有公例的。符號表現雖有諸多個體因素的成份在現著,但對書法藝術這種文化審美和理性審視功底上的要求是基本不變的。用蕭公云儒先生在《書家貴有審美自覺》

---吳福春書藝印象里的話說:我們探討中國書法藝術中“創造”這個詞的特殊含義時,中國書藝不是否定性的創新,而是在一個傳統鏈條下漸次延伸、在接力中不斷開拓的那種創造模式;在探討中國書學的經典創作經驗如何化解“自然”時,他認為這些他者經驗經過人化或文化,已經成為客體,是特殊的“自然”,在后人的創作中必須與新的作為創作主體的個性要緊密的相結合,那時而所閃現出創新的火花,也是在以傳統為基石的基本點上閃現的。福春他作到了,并以其在規范嚴謹的形式下,去宣敘張揚自己對待生命、對待藝術心性和情愫的完美闡釋。他的作品也才真正讓人感受到,作為一個書家,用一支弱管所呈現出可貴的豐富多姿的藝術生命氣象。

我國的書畫大家,人才濟濟、名家輩出。吳福春被尊稱為書畫界的好人、老實人,其性格低調內斂、沉穩大度、處處以人為善而受社會各階層的厚愛!正是這種良好的口碑,過硬可信的人品,吳福春的字,也才得到更多人們的認同。這樣更進一步說明,格局境致之高下,與人品書品之優劣的關系。

偉大的人品不已定能創造出偉大的作品,但偉大的作品肯定是建立在偉大的人品之上。

此文關鍵字:

發表評論共有0訪客發表了評論

暫無評論,快來搶沙發吧!