中國畫,小品其實并不少見,常有名家之作出現在拍賣場中。此類作品,無疑精致小巧,而又技法純熟,深深顯露出畫家深厚的功力,細節中輾轉騰挪更顯示出畫家的構思巧妙。目前市場上常見的定價方式都是按面積算,因此大尺幅的作品更能受到市場的關注,最終成交價也就理所當然的屢次突破高位。但是,無可忽視的小品畫作,或許就是各位收藏愛好者需要特別關注的品類,基于同一作者大尺幅作品的價格高位,本來收藏起來競爭激烈,或者財力不足的情況下就無法獲得心儀的作品,而小品畫作相對較低的價格,但同樣能夠體味到名家大師的技藝,收藏的相對難度就較小。也因此,在各大拍賣會上,只要是技法純熟小尺幅的小品畫作成交率都是非常高的,甚或是名家大師的小品畫作,還更可能在多方爭奪之下拍出高價,未必就低于某些大尺幅作品。

中國書畫拍賣關注之小品也有可觀

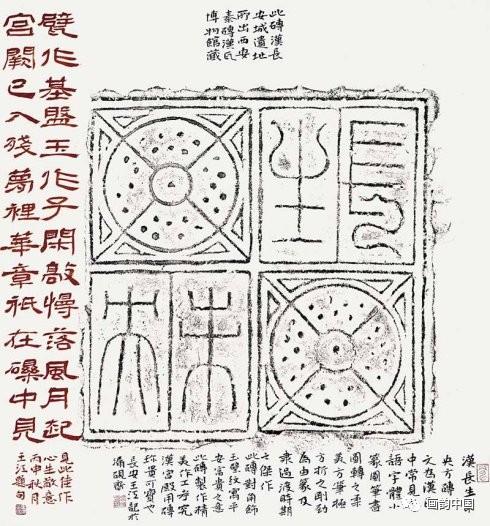

方寸之間的繪畫即小品,“小品”一詞語出佛經,佛家稱樣本為“大品”,簡本為“小品”。中國畫小品盛于宋代,當代人專畫小品的不是許多。在畫大畫之余,閑情逸致地去玩味“剩紙余墨”,偶爾會故意想不到的驚喜。談到小品和佛教,那就先從宗教與繪畫談起。潘天壽在他的《佛教與中國文明》中云:“二三千年來,佛教與我國的繪畫,極是相依而生,相攜而開展。”小品是中國畫的一種,從公元7世紀以后,談起中國畫而不涉及佛教,是不可思議的。開始的繪畫多以宣傳宗教為己任,繪畫是讓各人知道宗教的最直觀方法。畫家們以為佛寺作畫為行善行善,更喜與高僧往來,開后代“墨戲”“畫禪”之先河,小品是表現“畫禪”的極佳樣式。從宋以后畫與禪的確不行分,中國畫的大師米芾、趙孟頫、董其昌等都對禪法有深刻的參悟,中國佛教禪文明是中國文明的緊張構成部門,他們的許多小品在這種精神的影響下,成為絕世佳作。

各人一談起小品,起首想到的是標準細巧,小中見大,見遼闊與悠遠是小品畫所尋求的審美抱負。對付小品的標準,宋代時用在屏風上做飾圖,有方有圓,亦有人以為是燈片或窗紗上用的飾圖,當代人畫小品以圓形或團扇為主,圓形的歸納自身就有一種柔美、流暢之感,比起方形盡占上風,小品畫中除純圓形以外,另有方中帶圓的方法,兼處兩家之長。畫小品意境不克不及淺,畫雖小也不行輕心率意。唐代王維說:“天涯之圖,寫百千里之景”,方寸之間納百川,比起巨著、長卷要難多了,畫家用什么樣的心胸去形貌是關鍵,這是指山川,那一花一草、一蟲一鳥又怎樣表現,自身所形貌的目的小,則要去表現遼闊、悠遠的意境。宗炳謂:“豎劃三寸,當千仞之高;橫墨數尺,體百里之迥”;姚最評畫云:“天涯以內,而瞻萬里之遙。”三寸即當千仞之高,這正是小品畫的英華。準確地操控畫面,駕御翰墨有以一當十之結果,畫家要有博大的胸襟和特殊的魄力與膽略。小品的構圖寄義嚴峻,構圖是天下序次的微縮。在畫學的各個層面中,構圖是最具有哲學意味的,它所要處置處罰的疑問不是物象的再現,不是細致“形”的疑問,而是籠統的空間散布,誰能在較小的空間里站住腳,并有宣揚之力,是小品畫面起首要處置處罰的疑問。畫面運營不是八面見光,如何在小品畫中處置處罰藏與露的接洽是很緊張的。

中國書畫拍賣關注之小品也有可觀

明代的唐志契在《繪事微言》中有精煉的敘述:善藏者未始不露,善露者未始不藏。藏得妙時,便使觀者不知山前山后山左山右,有幾多田地,許多樹木。若主于露而不藏,便淺而薄;即藏而不善藏,亦易盡矣。只需知道景愈藏田地愈大,景愈露田地愈小。要想讓小品畫藏大田地,藏露很關鍵。聽說的藏露,也是隱顯。這種構圖原理順應于各種繪畫,不但僅限于小品一種。以宋畫院的考題來比喻:“深山埋古寺”是“藏”,而“萬綠叢中一點紅”是“露”。縱然畫尤物立于柳蔭樓也非只露而不藏。對山川畫的發明,露與藏極為緊張,由于山川畫是寫景的,有“天涯萬里”的空間透視,也有情與景的疑問,畫家要在小幅畫面上,也便是咱們所說的小品畫表現出深遠的空間感,又要表現出情形的富厚性。對觀者說,他不但懇求彷佛身臨其境,而且還不克不及一目明了。本來還要有體會的工具,以是,就必須在情形處置處罰上做到藏露恰當。藏與露是相依相存的辯證接洽。如果偏于一種紀律,都市生弊端。有顯而無隱,則田地淺,隱而不善田地仍不深沉。藏與露二者哪個更為緊張呢?相對而言,善藏更為緊張。咱們都知道藏而不露是大道,是制勝的寶貝,對繪畫來說:“景愈露田地愈小。”魯迅曾說過:“要照原大畫地球,沒有地球那么大的紙。”藝術總是小中見大,用有限表現無窮,繪畫構圖中隱現也不過是這個原理。可視的天下便是造化所成的大構圖,可否悟得其間的玄妙,皆看人的資質本領了。“淺薄頑固之夫”,靈性錮蔽,不克不及從同等齊備的天下悟出構圖之妙,而有“靈氣”之人,自能從造化中得計劃之機。小品畫中凝結統統繪畫言語于方寸之中,是高度的歸納與提煉,小品不容許有敗筆和拖延情形,要筆筆鮮活。提及小品,有人便與精致接洽在一起。對付巧與拙討論,隨期間變遷而轉化。以繪畫郁勃的宋代為例,巧與拙的觀點與前代紛歧樣,巧變為巧趣的貶義性,拙變為褒義性了,其變革的因素,同文人畫家有接洽。審美情味的轉化影響到審美范疇內涵的演化。米芾歌頌董源的山川“不裝巧趣”“單純平淡”;黃庭堅論書云:“凡字畫拙多于巧”,可見宋代的審美情味。

中國書畫拍賣關注之小品也有可觀

齊白石對巧與拙有本身的肯定,并在理論上提出巧拙互用的卓識。他談山川畫發明歷程運筆疑問時說:“山川用筆要巧拙互用。巧則靈變,拙則渾古,合乎天。天之造物,自無輕浮渾濁之病。”朱屺瞻分析巧拙與自然單純的接洽說:“俗話鬼斧神工”,指形的逼真而言則可,從畫的樣子容貌形狀,畫的本性來說,一“巧”便失“天工”了,他以為,就繪畫的外型真實而言,可以鬼斧神工,即妙造自然;就繪畫的樣子容貌形狀本性而言,則巧與天工是敵對的,天工是自然的,巧是人為。藝術運動本來便是人為的,是人對自然萬物的感想。以是大匠不鑿,非不鑿也,乃鑿而無痕也。這大概便是各人所說的“妙”的田地。

宋以后的文人憑據老莊的哲學頭腦標拙貶巧,尤其是莊子的自然觀給文各人以精神支柱和無量的力氣。齊白石肯定巧拙,在證明上以自然物為參照,而他所見到的自然物則是巧拙相互的團體,“天之造物”是不偏愛哪一真個,是公平的,由自然物之理拓展,到藝術之理,由自然物結體之美引申到藝術發明之美,都應該巧拙并存并用。人類自身也亦然,一小我私家在某些方面巧,在另一些方面就拙,誰也不克不及回避,他以為巧、拙各有其長處,巧的特點是敏捷變通,拙則是淳厚古拙,已然各有長處,即可相得成妙。白石老人起首從觀點上差別,巧不即是佻,拙不即是渾濁。揚州八怪之一的金農最善巧拙并用,可謂榜樣。他的畫梅圖,畫面上一株老梅,樹身大面積的中墨甚為厚重古拙,小枝干的梅花卻較為敏捷清新。齊白石畫花草草蟲小品方寸之間巧拙并用大膽的方法,每每令觀者驚嘆不已,愛不釋手。

無論小品,還是大作,尺寸之間,都需要各個要素的齊備,整體的構圖、線條、筆墨、題跋等等均是不乏功力展現,都需要畫家的精細構筑。不能說小品就會低了檔次,低了面子。小有小的氣韻,體會進而更顯生動。每件小品之作都同樣是畫家的心血,也許是某個大作的構思階段的練習,也許是系列之作的某個組成,當然都不是隨意涂鴉,都是精品,不能只根據尺寸而不看內容就去判斷畫作的質量。

發表評論共有0訪客發表了評論

暫無評論,快來搶沙發吧!