在有無之間

——郭光的山水畫讀感

文/杜愛民(西安市文聯副主席、作家、美術評論家)

郭光自幼喜愛中國畫,他的成長經歷給了他充足的熏陶和藝術蒙養,與同時代人相比,他的人生際遇和藝術經歷都可謂得天獨厚,令人不可企及。在進入西安美術學院之前,他曾經目睹過石魯大師現場作畫,并得過何海霞、方濟眾、王子武、李世南等前輩的指點,與他們有過較長時間的過往,對他們的用筆構圖設色,以及藝術追求,有著清晰的認識和深入的了解,這些對郭光的繪畫都產生了重要的影響。郭光從一開始就是沿著“長安畫派”的文脈和精神氣格這條路子一直走來的。他現在的山水畫也充分證明了這一點。

他早先是從花鳥入手,由花鳥進入山水畫創作,并且在其后的山水畫中,將他在美院工藝專業學習所長的裝飾性與花鳥畫用筆的精微,也帶入了其中。他的花鳥畫受江文湛影響,構圖的平面意味和裝飾性強,又有傳統的依據,強調筆線的抒情性作用,注重融合筆墨與工藝的方法,尋求在此基礎之上的現代構成。他的山水畫,受趙振川、羅平安的影響,追求傳統與生活兩維指涉中的新的筆墨意趣和容量。

在中國畫領域,從古至今,對一個畫家而言,師承關系都是至關重要的一個環節。畫家吃的第一口“奶”,將會影響其一生。往往是跟對了老師,受益終生;投錯了師門,忙了一輩子也無大用。好的師承,帶來的是一流的眼界、最高的水準和中國畫的正途法門,這其中的道理不言而喻。郭光深知上述的奧義,并且懂得在尊重傳統與生活基礎上的開拓創新,他在受益于自己藝術經歷的同時,已經有了明確的藝術指向,即最大限度地將自己內心的精神情感,借助繪畫徹底敞開。

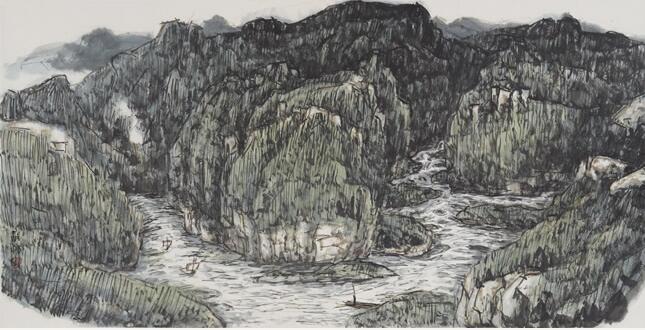

郭光的山水畫,給人的總體感覺是厚重蒼茫。因為多以西部山水為題材,他的畫風在粗獷之中還能見高朗。他繪畫的氣息于他的性格和氣質是相互契合的,這一點,一般的畫家是不容易做到的。中國畫到最后是要表現畫家自己的,舍此,只能使繪畫流于浮表的狀態。郭光做到了這點,并且將自己的體驗和對人生與繪畫的感悟,有機地統和進了自己的繪畫當中。他的畫有了自己的精神氣象和身體的熱度,已經不再一味地只畫技術。不為法而法,而能做到法為我用,通過繪畫,賦予了傳統之法以自身的體溫。

在他的山水畫中可見他在筆墨上是有自己追求的。從大的方面看,他繪畫整體的面貌呈現出具有視覺的沖擊力。在厚重的同時,還能將畫面起伏變化的節奏呈現出來,這一點難能可貴。他筆性色拙,不似巧雅,而能從中見大,見渾厚。能夠看出,他比較注重線的分量承載,也多用大筆、粗線和枯筆在畫面上勾勒,并且起到了非常好的寫意效果。

他對“長安畫派”諸多前輩慣于使用的“拖泥帶水”法,也能運用自如,這使他的西部山水有了較強的表現力。在用墨破色,或色破墨時,也可見其功力。

可貴者膽。郭光的用筆和用墨,非常大膽,有些線條和墨塊看似“無理”,但從整體上講,一點也不牽強,往往還有出奇的效果。好的山水畫家是非常懂得如何“保筆”、“保墨”的。所謂的保筆保墨,就是要使畫面通篇的筆墨之間,都能夠相互形成關聯,形成映帶和串通。郭光往往敢于在險處用筆用墨,通過險處的筆墨,來打通畫面各個部分之間的關系,通過筆線的續斷形成變化。

60歲對于一個國畫家而言,意味著其真正的藝術創作和生涯才剛剛開始。古人講:人貴清明,畫貴糊涂。如何在這樣一個時間點位上完成新的突破,清醒地意識到“藝”和“技”在繪畫中如何實現完美的結合,是任何一個嚴肅的畫家需要面對的問題。當今的國畫家,有“技”無“藝”,或者有“藝”無“技”者,都大有人在。郭光是個清明之人,他在修養上已做到了心中有,而他在宣紙之上,正試圖實現著新的無中生有。

- 上一篇:沒有啦!

- 下一篇:名人字畫-強博作品